朱孔满 “头雁”领飞乡村振兴

本报记者杨崴

秋日时节,来到距市中心20多公里的茄子河区铁山乡四新村,一条蜿蜒洁净的道路连村入户,屋舍错落有致,远眺有山,近看有水,宛如在画中行。

走进四新村果蔬基地,村民刘云霞正忙着给自家大棚里的葡萄树备肥。“葡萄枝剪完了,就开始备肥,入冬前把农家肥上到地里,来年葡萄会更甜,咱这葡萄卖得好,就是因为施的农家肥。”刘云霞一边介绍,手里的活也没放下,“以前面朝黄土背朝天,种地靠天吃饭,自打建了棚子种葡萄,每年收入10多万元。”

自从有了果蔬基地,四新村的村民靠着采摘经济富了起来。这一切的变化得益于一个人,他就是四新村党总支书记朱孔满。

原来的四新村,村里连条像样路都没有,穷就不用说了,村里的“剌头”还特别多,是远近闻名的“上访屯”,村上唯一像点样的“家档”村委楼也快塌顶了。

2008年,四新村村民把从村里走出去创业成功的“能人”朱孔满请了回来,从此客运公司朱经理变成了四新村朱书记。

上任伊始的朱孔满带着村两委,分片包干,走街入户,挨家唠,问冷暖,听建议,访办法。“不让村委唱独角戏,要发动村民自己说事、议事、主事。”朱孔满开门问政于民,拉出全村急需解决的民生问题清单182项。

事事有回音,件件有落实。解决了村民“急难愁盼”,朱孔满让全村人从散似一盘沙到拧成一股绳。

2012年,朱孔满抢抓我市出台的棚室政策,带领村民发展果蔬棚室经济,走上了“四新”特色产业之路。

正在自家葡萄大棚里给葡萄树剪枝的棚户王正勤向记者说起朱孔满回到四新村13年来,发展棚室经济带给村民们的变化。“种了9年大棚,车也买了,房子也收拾了,该换的电器也换了,现在日子越过越红火啦。”笑容洋溢在王正勤的脸上。“5个棚子种的全是黑甜甜葡萄,甜度高,卖得好,今年提前半个月就售罄了。”

如今,四新村棚室果蔬种植面积不断扩大,成立了果蔬农民专业合作社,占地303亩,有棚室137栋,主要种植葡萄、甜香瓜、木耳等特色农产品;合作社从省外引进优良品种,聘请技术人员,对大棚蔬菜选种、育苗、防病等工作实行统一安排部署,严把各个环节的质量,实行无公害化、标准化生产,让“四新”品牌名声远扬。

这几年,朱孔满想的最多的就是如何发展乡村旅游,把四新村打造成七台河的“后花园”。

四新村先从人居环境整治上突破。拆除危房、残墙,新修了橘白相间栅栏搭配彩绘墙体,废弃建筑改造成了村史馆,村史馆用文字、图片、实物等还原历史记忆,记载了自建村以来尤其是党的十八大之后农民生产生活、人居环境和村容村貌的巨大变化和发展。

实施整村推进真空排导厕所改造,修整白色路面4.5公里,修砌边沟4900延米;25万株榆叶梅、海棠等花卉、绿植,形成了绿廊花径景观带;拆除旧苞米楼子和破旧栅栏,整治乱圈地、乱占道,昔日的臭水沟渠修建成了小桥流水,蝇虫乱飞的垃圾点改建成了绿化景观带,开辟出公共休闲空间,新修了四新广场和农村公园,全村整体品位大提高,村容村貌焕然一新。

村里有座水库,朱孔满一直惦记着找个像样的“主”,让这成为乡村旅游业的“宝地”。

盼啥来啥。2018年,经人介绍朱孔满认识了七台河商人陈滨,两人一唠就对上撇。“啥是乡愁,四新村就是我的乡愁。”80后商人陈滨,童年时代寒暑假都是在四新村的姑姑家度过,他和朱孔满一样对四新村有着特殊情感。

陈滨调来钩机和铲车,清淤80万方,平整场地5万平米,实施坝堤生态绿化建设,在环湖大堤上修建环湖绿道,还从兴凯湖买来7万尾鱼苗投放水库。

水库旁边老旧的鱼馆翻新重建为徽派建筑风格的“四新山庄”,这里除了有烤全羊、全鱼宴,也有笨鸡、笨鹅、山野菜、有机蔬菜等绿特色餐饮……在“四新山庄”的引领下,四新村对游客的吸引力与日俱增。

从全国乡村治理示范村到国家农业农村部乡村振兴示范村再到中国美丽休闲乡村,四新村的发展从未停下脚步。

如今,朱孔满又有了新打算:发展民宿、开发水上游乐项目、扩大温室规模,吸引更多游客旅游观光,把四新村打造成集农业观光、生态旅游、农事体验、休闲度假为一体的生态城郊村,让老百姓过上更加美好、富裕的生活。

(文章来源:七台河日报)

-

前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季度,交通运输经济运行总体平稳,交通投资、货运量、港口货物吞吐量两年平均增速均在6%左右,其中三季度受

前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季度,交通运输经济运行总体平稳,交通投资、货运量、港口货物吞吐量两年平均增速均在6%左右,其中三季度受 -

1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)397827亿元,同比增长7 3%;比2019年1-9月份增长7 7%,两年平均增长3 8%。其中

1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,全国固定资产投资(不含农户)397827亿元,同比增长7 3%;比2019年1-9月份增长7 7%,两年平均增长3 8%。其中 -

1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-8月,全省货物贸易保持高速增长,招商引资保持增长态势,消费品市场恢复态势放缓,对外投资大幅增长,商

1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-8月,全省货物贸易保持高速增长,招商引资保持增长态势,消费品市场恢复态势放缓,对外投资大幅增长,商 -

医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内的持续调整,此前一直处于高估值的医药板块投资性价比显现,因此基金公司对相关主题基金的布局速度加快。

医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内的持续调整,此前一直处于高估值的医药板块投资性价比显现,因此基金公司对相关主题基金的布局速度加快。 -

稳增长预期确认 中信证券:跨年蓝筹行情预计将延续数月 12月13日,资本邦了解到,上周(12月6日—12月10日),A股在央行宣布全面降准0 5个百分点后,迎来震荡上行,上证指数周涨幅1 63%,深证成指全

稳增长预期确认 中信证券:跨年蓝筹行情预计将延续数月 12月13日,资本邦了解到,上周(12月6日—12月10日),A股在央行宣布全面降准0 5个百分点后,迎来震荡上行,上证指数周涨幅1 63%,深证成指全 -

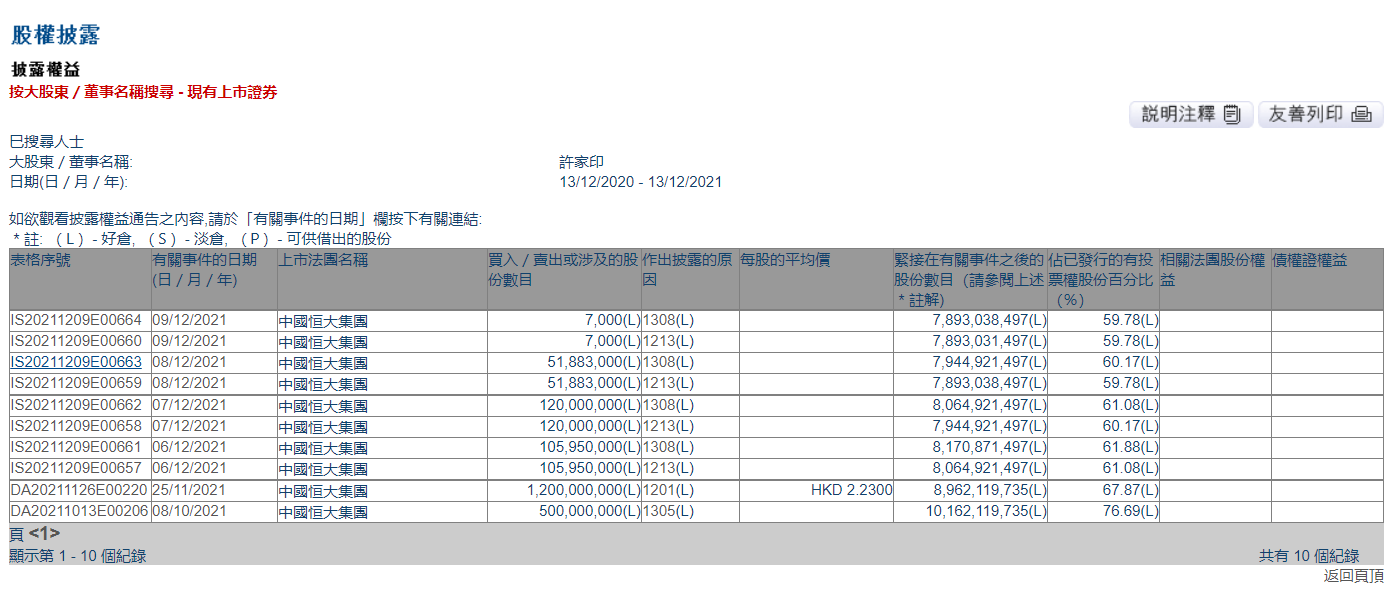

许家印在中国恒大持股比例从61.88%下降至59.78% 12月13日,资本邦了解到,港交所文件显示,依据强制处置事项,12月6日、12月7日、12月8日、12月9日,许家印持续被强制卖出中国恒大1 06亿股

许家印在中国恒大持股比例从61.88%下降至59.78% 12月13日,资本邦了解到,港交所文件显示,依据强制处置事项,12月6日、12月7日、12月8日、12月9日,许家印持续被强制卖出中国恒大1 06亿股

-

国联股份:全国营销体系建设项目是建立健全一个基本满足多多电商平台属地服务的全... 每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:潘总您好,IPO募集的资金中有7940万元用于全国营销体系建设项目,麻烦潘总介绍下这个项目。目前进

-

奇安信吴云坤:零信任是数据安全的必然选择和创新方向 “数据安全是数字化时代关基保护的核心和关键。”12月16日,在由中国计算机学会计算机安全专委会数据安全工作组举办的“零信任分论坛”...

-

中矿资源:年内可完成3000吨/年扩建至6000吨/年的氟化锂技改项目 【中矿资源:年内可完成3000吨 年扩建至6000吨 年的氟化锂技改项目】中矿资源(002738)12月17日在互动平台表示,根据目前公司工作进展情况来看

-

恒生科指又创新低!港股究竟有多“便宜”?券商:明年配置这些板块! 恒生科指又创新低!港股究竟有多“便宜”?券商:明年配置这些板块!新经济是港股胜负手。

-

广东省政府副秘书长、省政数局局长杨鹏飞到茂名调研“办事不出村”改革工作 日前,广东省政府副秘书长、省政数局局长杨鹏飞带队到茂名调研,深入茂名高州云潭镇读岗村了解“办事不出村”改革工作情况。杨鹏飞一行...

-

大鹏街道蝶变记②丨一轴两湾多点集中发力 大鹏街道推动经济高质量发展 在加快“生态立区经济强区”建设,全面开启大鹏高质量发展的征途上,大鹏办事处全面贯彻新发展理念,硬环境建设,软实力提升,锚定目标...

-

“网红神盘”不香了?深圳豪宅新盘大降温 此前曾遭疯抢 严控下购房者变理性 【“网红神盘”不香了?深圳豪宅新盘大降温此前曾遭疯抢严控下购房者变理性】隆冬时节,深圳的新房市场也寒意阵阵。备受市场瞩目的深圳...

-

菲达环保三度谋划资产重组背后:内幕交易、信披数据“打架”、疑借收购提升业绩 时隔近五个月,菲达环保(600526 SH)重大资产重组方案再出变数。12月16日晚间,菲达环保公告,拟向杭钢集团发行股份购买其所持有的紫光环保62 9

-

闷声发大财!今年这些海外上游厂商股价远远跑赢特斯拉 近两年,电动车行业无疑是全球投资市场最引人注目的行业之一,尤其是电动车领军企业特斯拉的股价猛涨尤其令人惊叹。不过今年,由于上游...

-

和信投顾:沪指早盘小幅低开 芯片股持续低迷 【和信投顾:沪指早盘小幅低开芯片股持续低迷】截止午间收盘,沪指跌0 9%,深成指跌1 35%,创业板指跌1 38%。北向资金方面,沪股通早盘净流出3

-

爱好成就大奖 山东购彩者淡定领走足彩107万元 11月12日,烟台龙口传出喜报,在足彩胜平负14场第21136期中,龙口购彩者中得一等奖一注、二等奖九注,奖金合计1077044元。中奖后,大奖得主迟

-

花呗影响个人负债率吗 影响借款人个人负债率的因素还有哪些? 如今互联网发展越来越快速,市面上的小额贷款也越来越多。支付宝平台有不少小贷产品,大家所熟知的蚂蚁花呗。日前,有一个朋友询问,花呗影

花呗影响个人负债率吗 影响借款人个人负债率的因素还有哪些? 如今互联网发展越来越快速,市面上的小额贷款也越来越多。支付宝平台有不少小贷产品,大家所熟知的蚂蚁花呗。日前,有一个朋友询问,花呗影 -

白酒股午后持续走低 来伊份触及跌停 每经AI快讯,白酒股午后持续走低,来伊份触及跌停,贵州茅台、老白干酒、泸州老窖、皇台酒业、五粮液等跌超3%。

-

稀土永磁板块持续走低 【稀土永磁板块持续走低】正海磁材、英洛华、银河磁体、大地熊、有研新材、宁波韵升跌超5%。

-

宝泰隆:目前未有石墨负极业务 【宝泰隆:目前未有石墨负极业务】宝泰隆(601011)在互动平台表示,目前公司拥有的石墨矿正在办理采矿权证,尚未进行开采。公司目前未有石墨负

-

硅宝科技:光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域 【硅宝科技:光伏太阳能用胶已全面进入太阳能光伏组件、BIPV等多个领域】硅宝科技(300019)在接受机构调研时表示,公司光伏太阳能用胶已全面进

-

万集科技发布混合固态128线车规级激光雷达 【万集科技发布混合固态128线车规级激光雷达】记者获悉,12月16日,在广州召开的世界智能汽车大会上,万集科技发布了混合固态128线车规级激光

-

借鉴历史,哪些刺激消费政策值得期待? 据新华社报道,2021年12月6日中共中央政治局召开会议,分析研究当前经济形势和经济工作,指出“实施好扩大内需战略,促进消费持续恢复”...

-

彝人老家:深度根植贫困县,辐射带动你我他 凉山州位于四川西南边陲,广袤无垠,层峦叠嶂,北起大渡河,南临金沙江山山水水在亘古岁月中见证着沧海桑田。山高谷深、林峰苍茫,是典型的深度

彝人老家:深度根植贫困县,辐射带动你我他 凉山州位于四川西南边陲,广袤无垠,层峦叠嶂,北起大渡河,南临金沙江山山水水在亘古岁月中见证着沧海桑田。山高谷深、林峰苍茫,是典型的深度 -

才高兴了一天!美股科技巨头全线下挫 终究仍躲不开美联储紧缩风暴? 【才高兴了一天!美股科技巨头全线下挫终究仍躲不开美联储紧缩风暴?】中国有句老话:“是福不是祸,是祸躲不过”,对于那些本周手中握...

-

IDC头部玩家光环新网定增落定,兴证财通诺德再上获配名单,海通广发银河同参与,ID... 12月16日,IDC头部玩家光环新网发布了规模30亿元的定增结果公告。光环新网是业界领先的互联网综合服务提供商,主营业务为互联网数据中心服务(I

-

巨丰投顾:整理不改向好趋势 A股跨年行情仍值得期待 【巨丰投顾:整理不改向好趋势A股跨年行情仍值得期待】观点:宏观面看,尽管短期经济回升,但整体经济增速放缓,下行压力依然较大。不过...

-

巨丰投顾:科技股回调致A股走弱 跨年行情迎低吸机会 【巨丰投顾:科技股回调致A股走弱跨年行情迎低吸机会】周五,A股低开低走,创业板领跌。盘面上,电源设备、电网设备、采掘、电力、房地...

-

源达:震荡仍是当下市场主基调 【源达:震荡仍是当下市场主基调】今日沪深两市指数整体呈现震荡调整格局。三大指数早盘均低开低走,弱势格局明显。

-

元旦当日车票 18日就能购买 天津北方网讯:从铁路部门获悉,进入12月中旬,根据最新铁路火车票预售期规定,2022年元旦火车票提前15天开售。明天可购买2022年元旦当天的火

-

水泥价格高价区触顶徘徊 煤价大降提升四季度毛利 临近年底,本应是各地工程赶进度,水泥价格最高的时候,而今年旺季不旺,水泥价格已连续下跌超一个月,较10月价格最高时有明显回落。而...

-

央行副行长陈雨露:继续完善准入前国民待遇和负面清单管理制度 【央行副行长陈雨露:继续完善准入前国民待遇和负面清单管理制度】中国人民银行副行长陈雨露在《中国金融》杂志最新撰文称,继续完善准...

-

山科智能项目入选2021年全国智慧企业建设创新案例 【山科智能项目入选2021年全国智慧企业建设创新案例】山科智能(300897)17日消息,公司与大连德泰水务有限公司合作开发的《基于智慧水务综合平

-

“新希望系”计划控股红星乳业 持股比例或在51%—60% 【“新希望系”计划控股红星乳业持股比例或在51%—60%】近日,新希望乳业董事长席刚出任红星乳业董事职位,另有“新希望系”高管邱屿、...

-

巨丰投顾:整理不改向好趋势 A股跨年行情仍值得期待 【巨丰投顾:整理不改向好趋势A股跨年行情仍值得期待】观点:宏观面看,尽管短期经济回升,但整体经济增速放缓,下行压力依然较大。不过...

热门资讯

-

前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季...

前三季度完成交通固定资产投资25632亿元 同比增长2% 记者今天从交通运输部获悉,前三季... -

1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,...

1-9月份第一产业投资10395亿元 同比增长14.0% 据国家统计局官网消息,1-9月份,... -

1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-...

1-8月河南省货物贸易保持高速增长 商务运行稳中有进 据河南省商务厅官网消息,2021年1-... -

医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内...

医药板块投资性价比显现 基金公司密集调研医药上市公司 12月14日,资本邦了解到,随着年内...

文章排行

图赏

-

拓荆科技针对科创板第二轮问询相关问题进行问询回复 盈利能力不足、产品类型单一且周转...

拓荆科技针对科创板第二轮问询相关问题进行问询回复 盈利能力不足、产品类型单一且周转... -

立讯精密涨6.32%目前报价36.99元 这家企业主要是干什么的? 据最新消息显示,立讯精密涨6 32%...

立讯精密涨6.32%目前报价36.99元 这家企业主要是干什么的? 据最新消息显示,立讯精密涨6 32%... -

国漫多利好迈入黄金期 头部动漫公司扎堆IPO 今年以来,动漫市场绽放异彩。暑期...

国漫多利好迈入黄金期 头部动漫公司扎堆IPO 今年以来,动漫市场绽放异彩。暑期... -

4月1日起 北京市燃油车不得占用充电专用泊位 充电站必须配专人巡检 今日,记者从北京市市场监管局网站...

4月1日起 北京市燃油车不得占用充电专用泊位 充电站必须配专人巡检 今日,记者从北京市市场监管局网站...